España. Principios de los años 90. La democracia que tanto costó traer de vuelta, por fin, comenzaba a dar sus frutos asentando una sociedad avanzada para su época. Los 80 fueron años duros: el aperturismo al mundo, el intento de golpe de estado del 23-F… Sin embargo, la siguiente década auguraba al país un futuro más que prometedor. La celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla en 1992 permitieron que todos los focos del globo terráqueo ensalzaran la figura de un país que estaría a punto de vivir uno de los episodios mediáticos más negros de su historia. Como si de una novela de Stephen King se tratase, la sociedad española pasó de la envidia a la deshonra a los ojos de las personalidades expertas en filosofía y psicología.

El viernes 13 de noviembre de ese mismo año cambió la vida para tres jóvenes valencianas (y para un país) que solo querían irse de fiesta a una de sus discotecas favoritas. Miriam, Toñi y Desirée, de entre 14 y 15 años, tuvieron la mala fortuna de cruzarse por el camino a dos personas cuando hacían autostop. La pareja formada por Francisco Hervás y Mari Luz las subieron al coche, ellas pensaban que ya tenían trasporte para llegar a Coolor, la famosa discoteca en la localidad de Picassent. Sin embargo, una vez llegado al destino, la pareja les dejó en una gasolinera del pueblo de dónde jamás se volvió a verlas con vida.

Este caso corrió como la pólvora entre los medios de comunicación y todos los periodistas quisieron sacar provecho y adelantarse a sus compañeros y competidores para hacerse con el paradero de estas tres jóvenes valencianas. La televisión, que en 1992 ya contaba con las dos cadenas privadas más importantes de nuestro país, quiso exprimir el poder de la imagen para dar una visión diferente de una desaparición como nunca se había hecho en radio o en prensa. Manos a la obra, dos fueron las televisiones que quisieron vender un hecho tan doloroso como una desaparición en un producto que pusiera delante del televisor a millones de personas cómo si de una película de Hollywood se tratase: Televisión Española, dirigida en aquel momento por el periodista y abogado Jordi García Candau, y Antena 3 Televisión, creada solo tres años atrás.

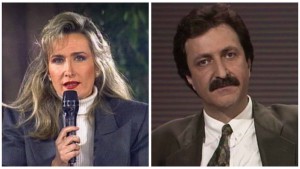

El 27 de enero de 1993 por fin, se encontraron los restos mortales de las tres adolescentes gracias a una pareja de apicultores que merodeaban por un paraje de difícil acceso de La Romana. Junto a estos, se encontró la documentación de Enrique Anglés que condujo hasta su detención, cómo ya había pasado días antes con Miguel Ricart. Durante estos 75 días los periodistas Paco Lobatón (TVE) y Nieves Herrero (Antena 3) fueron las caras más visibles de la televisión respecto al “Caso Alcásser” con sus programas Quién sabe dónde y De tú a tú respectivamente.

Nieves Herrero (Antena 3) y Paco Lobatón (TVE) fueron las figuras televisivas más representativas del Caso Alcasser entre 1992 y 1993.

Pero la verdadera locura ocurrió el mismo día de la aparición de los cuerpos sin vida de Desirée, Miriam y Toñi. Aquella noche la ética televisiva perdió el norte. Nieves herrero y Paco Lobatón se dirigieron hasta la localidad de Alcasser para convertirla en un plató de televisión y luchar entre ellos para ver quien se hacía con las declaraciones de amigos y familiares de las víctimas. Los especiales de Quien sabe dónde y De tú a tú obtuvieron cuotas de pantalla del 47 y 31,9% respectivamente. El programa de Lobatón obtuvo una audiencia de 8 millones de espectadores, contando con declaraciones de los padres de las tres niñas agradeciendo a los medios y a la gente el apoyo recibido en las últimas horas.

Bien, pues, la palma de la infamia se la llevó Herrero. La periodista madrileña juntó a varios familiares de las victimas para hacerle preguntas como «¿alguna vez vas a superar este dolor?», «¿cómo valoras que se hagan estas atrocidades?» o «tras los resultados de la autopsia ¿se puede decir si fueron maltratadas?». Las opiniones respecto a trato de este caso en televisión, como todo en esta vida, son muy variadas. Pero, pasados ya 29 años de todo aquello, todas conducen a la misma: sí, se equivocaron. El sensacionalismo por bandera y la obsesión por obtener la audiencia más alta provocó el olvido de la gravedad de aquello que se estaba contando. Más que un cubrimiento informativo, lo que los españoles vieron fue una serie policiaca.

Por otro lado, no cabe tampoco menospreciar que el trabajo periodístico de todo aquel que acudió a la llamada de Alcasser fue enorme. Mariola Cubells, periodista que también cubrió el hallazgo de estas jóvenes, defiende la figura de Nieves Herrero pese a las criticas que recibió semanas después de juntar frente a la pantalla a seis millones de espectadores: “Mil periodistas de todo el país queríamos tener lo mismo que ella tenía. Ella había sido más rápida, más lista, más agresiva, más productiva, más periodista intrépida”.

Años después ambos presentadores se han mostrado muy críticos con la versión de ellos mismos en aquellos días. Herrero fue preguntada por este caso en la presentación de su libro Esos días azules hace unos años, a lo que respondió recordando cómo vivió esos momentos en su programa. «Nadie me hizo caso. Yo no podía ni respirar, pero por la conmoción, no porque supiera la trascendencia que iba a tener el programa», respondía Herrero. Por otro lado, Lobatón, ayudando al proceso de documentación de la serie-documental El Caso Alcasser de Netflix, hacía vista atrás a su trabajo en Televisión Española: «Me dijeron ‘mira este vídeo’ y yo no lo recordaba. Si lo hubiera hecho, no se habría emitido. No me reconozco en esa decisión, pero sí soy el responsable».

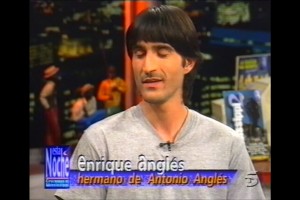

Enrique Anglés, hermano del asesino Antonio Anglés, en el programa “Esta noche cruzamos el Missisipi” de 1993.

Otro escándalo televisivo provocado por el caso Alcásser fue que Pepe Navarro pasó incontables horas discutiendo la teoría del crimen más absurda en su programa nocturno “Esta noche cruzamos el Mississippi». En esa escena se mostró una foto de la autopsia de una de las víctimas, se permitió al criminólogo Juan Ignacio Blanco acusar a políticos y empresarios de implicación en el crimen, y Enrique Anglés, hermano del asesino, se sentó frente a la cámara, a pesar de que padecen graves problemas mentales. Precisamente suya es la frase que mejor refleja el despropósito en que se convirtió la cobertura mediática del caso: cuando el juez le recriminó por declarar ante el tribunal lo contrario que había dicho en el plató de «Esta noche cruzamos al Missisipi» Enrique replicó con esa franqueza que solo tienen los niños: «Pero estamos en un juicio, no en televisión».

Por desgracia, la cantidad de sucesos de desapariciones, violaciones y asesinatos desde 1993 no ha dejado de crecer. La España de las olimpiadas y la Expo se fue al garate con este episodio que no dejó tranquilo a nadie, ni siquiera a la televisión. Desde entonces, los programas de televisión tomaron conciencia de lo que había pasado con el tratamiento de este caso. Casos como el Diana Quer fueron un ejemplo de concienciación respecto al de Alcasser. No podía volver a repetirse lo que hace 24 años había pasado exactamente igual. «A raíz del caso de Diana Quer, el Foro sobre el tratamiento informativo de las desapariciones -organizado por la Fundación QSDglobal, en 2016 -supuso una importante inflexión. De allí surgió una Guía de Buenas Prácticas con dos ideas principales: que el tratamiento no añada dolor al dolor y que no interfiera las investigaciones en marcha», defendía Lobatón.

Sin embargo, Enelina Fernández, expresidenta del Consejo Audiovisual Andaluz, no comparte la misma opinión que Lobatón en referencia a la conciencia de los medios con su error en el caso de las niñas de Alcasser: “Los errores del caso Alcácer no es que se hayan reproducido, sino que se han visto corregidos y aumentados en el tratamiento de casos de alto interés informativo. Lo grave es que el morbo y el sensacionalismo se han convertido en elementos estratégicos para conseguir mejores cuotas de audiencia, y eso es una degeneración que el periodismo no debería permitir nunca».

Iker Jiménez junto a Fernando García en el especial de Cuarto Milenio sobre el Caso Alcasser en 2019

Han pasado ya casi 30 años de este dramático hecho y todavía supone un tema de especial interés entre la sociedad española. Tanto es así, que, en 2019, Iker Jiménez, en su programa Cuarto Milenio para Cuatro, volvió a sacar valiosos testimonios de uno de los protagonistas de esta historia: Fernando García, padre de la asesinada Miriam García. En dicha entrevista, García contraatacó a Netflix por las supuestas acusaciones de apropiación indebida que la serie documental plasmó en uno de sus episodios referido al dinero que los donantes quisieron ofrecer a estas familias tanto a él como al escritor Juan Ignacio Blanco. «Los de Netflix me preguntaron una y otra vez sobre el dinero que me dio la gente, con la cámara oculta que me hizo Canal Nou… y se lo conté todo. También les conté que me llamó el juez tras la denuncia del Fiscal General de Valencia por apropiación indebida. Me dijo que si tenía documentación de todo aquello se la aportara. Yo le aporté todo sobre el dinero que me dio la gente para que siguiera con las investigaciones”, defendía Fernando García.

De nuevo abierto el cajón de la crítica, Jiménez se vio expuesto a críticas como las de Ramón Campos, director de Babú Producciones, responsable de la creación de la serie-documental de Netflix sobre este caso. «Están dando un altavoz a una mentira. Ellos no dicen nada, pero son responsables de lo que se está diciendo en su espacio. Permiten que alguien diga algo sin rebatirlo, no dicen que es mentira y que eso no es así cuando hay pruebas…”, arremetía Campos.

A día de hoy, el sensacionalismo y la lucha por la audiencia sigue en las mismas que los años 90 lo dejó. Por suerte o por desgracia vivimos en una sociedad en la que la informacion la tenemos a golpe de click pero, ¿hasta que punto debemos conocer ciertos detalles?, ¿existen limites de conocimiento? Está claro que desde aquella noche del 27 de enero de 1993 la televisión decidió separar dos caminos entre el sensacinoalismo y la falta de ética y el correcto uso de la información. Por un minuto deberiamos ponernos en la piel de un familiar desaparecido y preguntarnos si nos gustaría que se formase esa parafernalia alrededor de nuestro dolor. Es cierto que en este caso, los familiares de las adolescentes fueron los que por su propio pie se adentraron en este fregado pero ¿Quién iba a pensar que profesionales de la talla de Nieves Herrero o Paco Lobatón iban a “abusar” de ellos para que una persona más viese su programa?

Según la RAE la ética es el “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ambito de la vida. La ética pues tiene normas pero, ¿y la televisión?

David Olcina Lagos